———关于清嘉庆洪雅《瓦屋山图》解

钟向荣 摄

明代嘉靖《洪雅县志》记载:“瓦屋山,县西南一百二十里,至峰顶山门寺即荣经分界。”瓦屋山位于洪雅瓦屋山镇境内,海拔2830米,面积大约10万亩,瓦屋山系邛崃山系由于地质作用,瓦屋山形成了向东西两侧略倾的屋脊状地形,不论从何角度望去,此山整体上都状若“瓦屋”,因此得名“瓦屋山”,但瓦屋山的历史得名还需要进一步考证。瓦屋山顶平台约11平方公里,南北长3375米,东西宽3475米,平均海拔2830米,由于瓦屋山植被保存完好,林下泉眼无数,涌流不竭,汇成七十二条瀑布,其中兰溪、鸳鸯、鸯溪为三条最大的瀑布,兰溪瀑布全长落差1040米,令人叹为观止。瓦屋山鸳鸯池东南方向的迷魂凼,地形复杂、地质结构异常,经常即使罗盘、指南针、钟表在此失灵。有人曾误入其中无法返回,后根据三点一线的原理和水往低处流的自然法则才逃出,同时瓦屋山出产各类“矿石”,以铅、铜为主。明代嘉靖《洪雅县志》在洪雅物产中记载:“云山野樵曰:余家卢村去铜山五十里。而近闻烧矿者尽甚苦,云其穿洞也,口仅高二尺许广如之。”

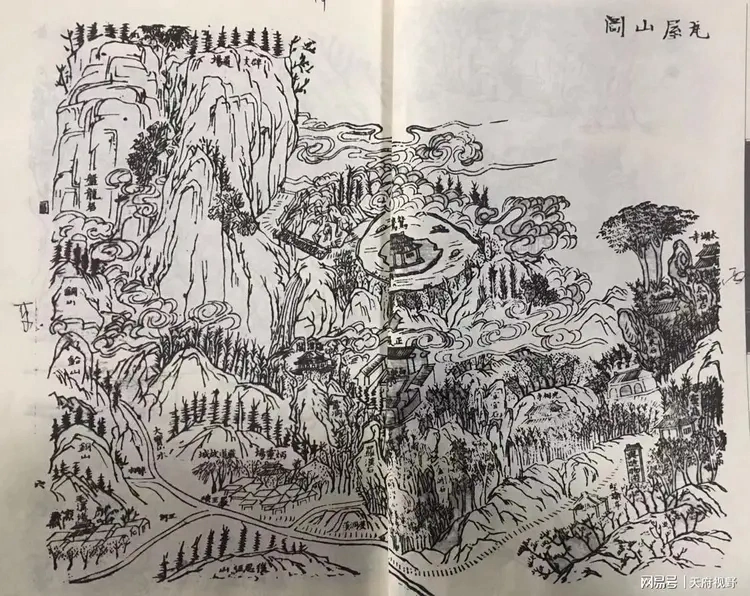

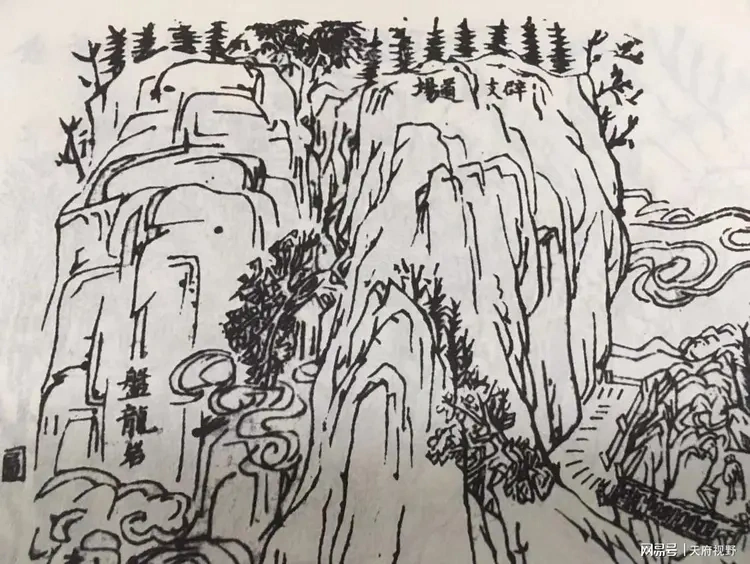

(图片来源:嘉庆《洪雅县志·瓦屋山图》)

瓦屋山有丰富的人文历史。从周秦到明清有许多文人雅士登临瓦屋山,如邓通、辟支、张道陵、诸葛亮、葛洪、岑参、苏轼、陆游、杨升庵、何绍基等人都曾与瓦屋山结缘,留下了许多脍炙人口的作品和优美传说,当代也有许多科学家和文化的知名人士,登临瓦屋山并留下极其珍贵的记录。北宋文学家苏东坡《寄黎眉州》:“胶西高处望西川,应在孤云落照边。瓦屋寒堆春后雪,峨眉翠扫雨余天。治经方笑春秋学,好士今无六一贤。且待渊明赋归去,共将诗酒趁流年。”《寄黎眉州》是宋代诗人苏轼创作的一首七言律诗,苏轼40岁左右知密州,在密州所属的胶西县,写诗遥寄任眉州知州的黎錞。诗将瓦屋山和峨眉山对举,梦回萦绕的家乡山水如在眼前。表达了对共同恩师欧阳修的怀念和归隐之情,由于苏轼不满新法,政治上受压抑,思乡、归隐之情甚浓。诗中体现瓦屋山是一个归隐的好去处。南宋诗人陆游《再赋荔枝楼》:“只道文书拨不开,未妨高处独徘徊。山横瓦屋披云出,水自牂牁裂地来。暝入帘阴吹细雨,凉生楼角转轻雷。痴顽也拟忘乡国,不奈城头暮角哀。”

汤开成 摄

清嘉庆《洪雅县志》中《瓦屋山图》绘制了瓦屋山全貌,这张清代地图也可能是了解神奇瓦屋山,打开神秘面具的“钥匙”。在流水潺潺与山林中,云雾袅绕,依稀可见山路崎岖,寺院大殿气势恢宏,怪石嶙峋山峰险绝,还有铁索木桥横跨沟涧之上,两游客站立桥头,一人遥指最高处的平定,仿佛在说我们要登顶此处,也仿佛是看见了什么,在山林掩映中可以看见瓦屋山古迹的遗存,此图我们依据“后思经山”的位置,应该属于“上南下北”“左东右西”的地理方位结构图,也可以说是从洪雅县城往瓦屋山看的方位图,瓦屋山脚下有王河、大宝山水等支流水系汇合,支流乃上游,汇聚后成为水系下游。我们将此图分为四方八面进行介绍:

《瓦屋山图》北面的最下方,有炳灵场、毛沟场、严王峡。清代四川学政何绍基游瓦屋山,一路上留下很多诗篇,我们将何绍基的诗与《瓦屋山图》相互联系可以更好了解瓦屋山的地理及历史遗址。在光绪《洪雅续志》中记载:何绍基【1】刚入洪雅写《过石面渡至三寺》:“仙溪谁追溯稚川家,金釜山前石径斜。”

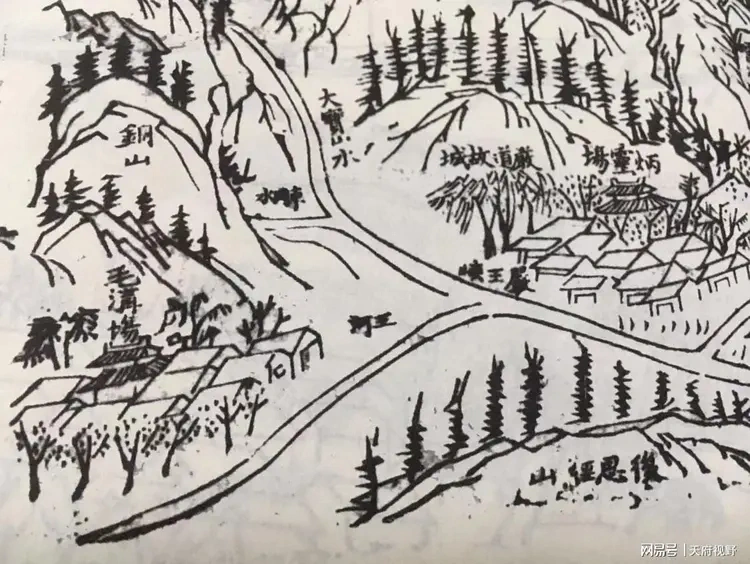

(图片来源:嘉庆《洪雅县志·瓦屋山图》局部)

何绍基在到瓦屋山下写《山中即景》:“单夹轻棉取次加,新凉先到野人家。天时大有城乡别,开遍深山老桂花。线路如丝引末休,山行无处计庚邮。岩腰乍转与人笑,已出嘉州到雅州。远树团烟个个圆,新晴泼出浅蓝天。飞泉百道喧如雨,汇作茴潭转寂然。负载官铅项背弯,艰辛彳亍互牵攀,巉岩万仞人偏聚,止为天生大宝山。”何绍基到瓦屋山便感觉有丝丝寒意,到了一家乡野人家,天时气候与县城有很大的差别,此时桂花开遍山间,说明在秋天来到瓦屋山,山间的路如蚕丝牵引不断,已出嘉州到雅州也就是瓦屋山与峨眉山的相邻,看见一些背着官方开采的铅矿的人,艰难行走在山间,止为天生“大宝山”。《瓦屋山图》在大宝山东即为:铜山(明代《洪雅县志》记载:铜山县西南百里即邓通铸钱处)二座,铅山一座。大宝山水往下与王河汇聚后,《瓦屋山图》图标为严道故城、炳灵场。炳灵场上瓦屋山标有一条小路,小路沿升至双洞溪、圣谕亭。

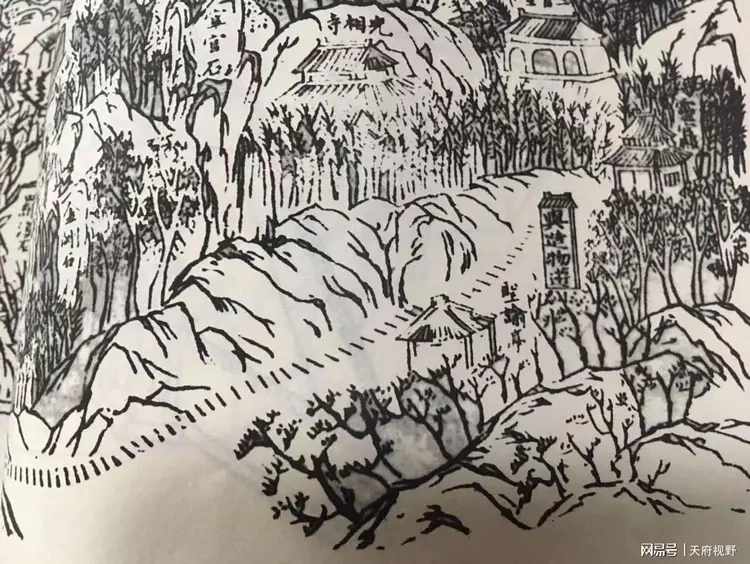

(图片来源:嘉庆《洪雅县志·瓦屋山图》局部)

何绍基游洪雅瓦屋山之题《梅坡》:“峭壁梅坡险,轻烟柳店遮。黄垂蛮蒜子,红绽鹿葱花。路曲因泉直,崖深易日斜,雨声来恐客,灯火辨人家。”在瓦屋山下有很多铁索桥,何绍基在《铁索桥》诗中写道:“五里一铁索桥,十里一铁索桥。一摇一步一凝视,桥实不摇人自摇。我手缘索心正静,俛瞰波流自见影,过桥又上山板行,止当过桥足毋驰。”何绍基在双洞溪题《双洞溪左右铜厂不见一人》:“四邑环治瓦屋山,山场唯有洪雅宽。铜铅铁炭山力富,地不爱宝人樸完。瑩经商民有心计,始以采铜媚长官。私开几年渐登税,毛矿易竭财力殚。双溪寺前新矿出,天为官商補澀难。豈知滋发未三载,铜苗渐少人夫闲。铜归瑩经地洪雅,累年官牍争端烦。利不易兴亥易积,巧不可恃拙可安。军兴未已帑藏绌,京师郡国添铸钱。瑩经之苦方未已,有言利者尚慎旃。”从何绍基中我们可以的得到很多关于当时的历史信息,在双洞溪有铜矿,也有一处寺院“双溪寺”,历史以来两地为资源争夺不断,也是京城铸造钱币的铜矿来源。在《瓦屋山图》双洞溪上方画有“罗汉石”、“金刚石”沿小路而上便画有“圣谕亭”,圣谕指皇帝训诫臣下的诏令或语言,这处“圣谕亭”与那一个年代的那一位皇帝下什么诏书或者圣旨有什么关系还有待考证。在圣谕亭旁有明代状元杨慎题“与造物游”石刻碑,“与造物游”出自《庄子·天下》篇,意思是:“上与造物者同游,下与忘却死生不分终始的人为友。”洪雅县志记载杨仲琼【2】与杨慎【3】同游洪雅古迹,两人志同道合,关系甚密,杨仲琼在任大理知府时,也在云南大理留下两人游历的脚印。

栗慧娟 摄

栗慧娟 摄

《瓦屋山图》的西面,顺着“与造物游”碑往上画有一宫殿“灵宫殿”,往上绘画为三开间的“三官堂”宫殿,三官堂东面绘“光相寺”,也只是一庙宇的房顶,被森林掩映其中,光相寺据记载相传为唐代遗址,在“三官堂”背后有一巨大石头“飞来石”,其西北面绘有“沙门寺”、“太湖寺”殿宇,在太湖寺外有巨大石头标注为“太湖石”。太湖寺外有两棵禅天古树,树下有一巨大石头。在太湖寺西南上方云雾缭绕。何绍基登瓦屋山写诗《鑽天坡》:“又向鑽天坡上行,籃輿攀陟野人驚。穿云一线无寻处,问路惟憑荀子棚。”

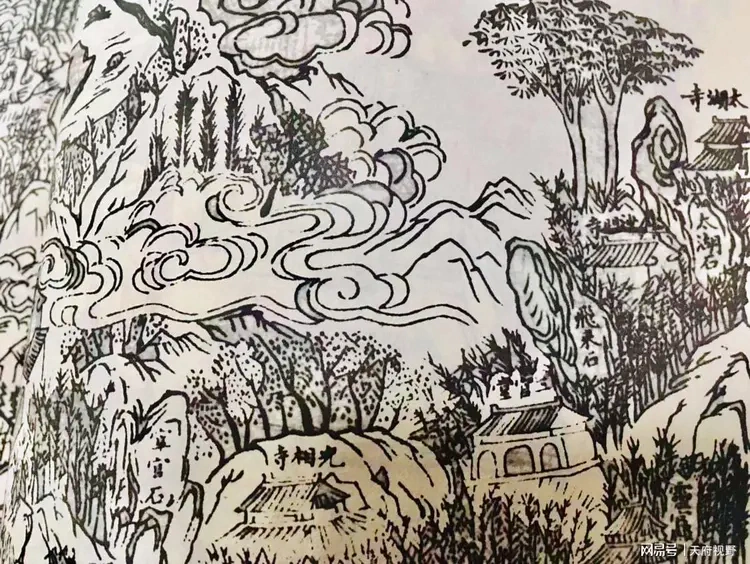

(图片来源:嘉庆《洪雅县志·瓦屋山图》局部)

《瓦屋山图》的绘画中部,也可能是在瓦屋山顶的西北面,绘有一“正殿”。大殿为四合院造型,中间有一“白龙池”,白龙池上有一跨池的石桥,在“正殿”的东南方向绘有“罗汉阁”。罗汉阁与佛教伍佰罗汉也关,此阁是不是为唐代悟达【4】尊者而建有待考证,作为悟达尊者故里,明、清代时代佛教盛行瓦屋山,其纪念罗汉尊者悟达也是有可能的。在罗汉阁下方有一“雷洞”,这个洞是少被记载的洞穴,在嘉庆《洪雅县志卷三·古迹》记载:“雷洞:在瓦屋山顶,深不可测,投石声振。”何绍基登瓦屋山题《擦耳岩》:“两崖壁立石,相距仅盈尺。待我走过后,汝方合为一。”何绍基过《木皮殿》题:“步出泥水中,走上木皮殿。然镫寻衲子,照见菩萨面。低眉已睡着,见客色不变,待客睡着时,才把光明现。”

《瓦屋山图》的“正殿”的南面是“鸳鸯池”。周围是树木掩映,中间是一大水池,池中有少许陆地被建成一三开间的庙堂,有一小桥跨池至中间的殿宇,犹如仙境一般,绘画标注为“鸳鸯池”,池中波水涟漪,偶见鸳鸯在池中嬉戏,在鸳鸯池周围的大树禅天,高耸入云端。从绘图来看实际上这里不是瓦屋山的最高处。何绍基登上鸳鸯池看见美景不得不题诗:“法界鸳鸯飞上天,长桥终古卧波眠。高原坦荡无人到,烟雨寒多不可田。”我们在何绍基的诗句中可以领略当时的鸳鸯池人迹罕至,如等佛门“法界”宁静优美,升入到另外的景界。也反映当时佛教文化在瓦屋山的渊源流长。

(图片来源:嘉庆《洪雅县志·瓦屋山图》局部)

《瓦屋山图》“鸳鸯池”的东南最高处平台为“辟支【5】道场”。绘图中在鸳鸯池的东南出现一小道,沿着小道有有小桥,此桥跨越一深涧,路的另外一头被淹没在大山之中,在这桥的下方有绘画一飞瀑,此飞瀑落下消失在大山深林之中,在桥头绘画有两位人物,一人手指指向最高处的辟支佛道场,也好像在指者说你看我们要去那里!嘉庆《洪雅县志·山川》记载:“瓦屋山:县西南一百二十里,当洪雅、瑩经二县界山。高一百四十里,绝顶开平,可余十余里。中有泉眼七十二,四时清冽。常见辟支、普贤、光明。又有圣灯、桥光、菩萨石,土人往往见之,号辟支道场。邛雅以南,山峰翠嵂,石角俱作作有芒。惟瓦屋方平厚重,如紫玉屏峨峨天上,范成大【6】云:‘从光明崖望,见瓦屋若案,诚为善状。’然山故高,远近数百里皆可望见,又不独峨山矣。”

《瓦屋山图》绘“白龙池”的西北有“金刚石”,何绍基登上瓦屋山后次日观此石而题《早上覩光台俛临金刚石》:“何佛是辟支?何相是光相!步上覩光台,神光几时放。红日到人面,乃知寺东向。蒙气扫荡余,诸天来照曠。峨眉若拱揖,东西屹相望。须臾白雾起,如绵複如浪。镕作一天云,匿尽千重嶂。惟有金刚石,突兀不相让,嶷嶷峙吾前,刚正万夫将,吾见亦悚然,有念不敢妄。”金刚石的得名也许与《金刚经》也许有一定关系,何绍基看见这个巨大石头也是感觉“有念不敢妄。”又题《水星岩》:“茲山如佛母,胸脋具百孔。法湩空中飞,滋养万儿女。”“眾竅外发中相通,悬流声出初日东。八功德水真无量,一洗人间烦恼空。”何绍基在瓦屋山作的诗皆具禅意。回洪雅后何绍基又留一日,去看了临江寺,并题诗:“瓦屋归来得少闲,高齋闲院又勾留。看云步出临江寺,隔水还明雅雨楼。乡里性情珍小别,山城风雨易深秋。连霄病仆劳勤謢,暂慰山人一夜愁。”

清光绪《洪雅续志》记载举人朱鉴成【7】《峨眉瓦屋遊草叙》:“维天地之奇,待人而辟,峨眉未显之先,一瓦屋也。”清嘉庆《洪雅县志·艺文志》卷十八记载:“《登瓦屋山》(膠州知府张象翀【8】)带雨入荒寺,松涛一殿流。枯灯寒古佛,残叶落危楼。法界猶灰劫,吾生真浪浮,烟云能謢枕,且梦辟支遊。”又记载《瓦屋春游》(汉州学正祝廙):“雨洗春山碧,登临马逐烟。高歌余雪在,暗室一灯传。鸟唤枝头佛,人遊镜里天,桥光乘曙发,霞彩焕无邊。”此诗句中也描写辟支佛光。另又有记载《瓦屋山紫菜记》:“其产紫菜者仅一溪,而溪亦仅毛家沟一处。”看来瓦屋山毛家沟的紫菜也是一大特色。

(图片来源:嘉庆《洪雅县志·瓦屋山图》局部)

清嘉庆洪雅《瓦屋山图》给我们绘制了一幅浓缩经典版的瓦屋山,包含着很多历史书籍也没有叙述的历史遗址,也有丰富的佛教文化内容,为什么在历史长河中没有完整留下这些古迹,还有待进一步的研究,从全图来看与何绍基当年游览的路线与景点还可以对应,说明具有历史真实性,将何绍基游览瓦屋山的诗句与瓦屋山的景点对应,可以把我们带入古代神奇瓦屋山中,身临其境游览一遍,关于瓦屋山有其他历史书籍记载有道教的历史,《瓦屋山图》也有佛教文化的遗迹,关于其不同文化发展的兴衰更替,还需要进一步考证与探索。

注:

1、何绍基(1799年—1873年),字子贞,号东洲,别号东洲居士,晚号猿叟(一作蝯叟),湖南道州(今道县)人,晚清诗人、画家、书法家。

2、杨仲琼,字子石,号崃山。洪川乡人,明武宗正德已卯年(1519年)中举人,正德十六年(1521年)登杨维聪榜进士,授蒲城知县,定岁输,化刀顽。征授德安府同知,补松江府,升户部员外郎郎中内升户部郎,首疏即以清理边储、议赈荒歉为言。寻外转大理知府,至则凿渠灌田,厘弊苏困,及代民请留者。嘉靖九年,杨仲琼升任陕西潼关副使。

3、杨慎(1488年12月8日 —1559年8月8日),字用修,初号月溪、升庵,又号逸史氏、博南山人、洞天真逸、滇南戍史 、金马碧鸡老兵等。四川新都(今成都市新都区)人,祖籍庐陵(今江西省吉安市)。明代文学家、学者、官员,明代三才子之首,东阁大学士杨廷和之子。

4、悟达国师,公元809—882年,唐代眉州(洪雅中保镇人),法名知玄,字后觉,也叫悟达、释知玄。 《宋高僧传·唐彭州丹景山知玄传》记载,广明二年(881)春天,唐僖宗到四川避难,赐知玄“悟达国师”号。

5、辟支:辟支佛,即辟支迦佛陀(辟支迦佛陀的简称,又音译作钵罗翳迦佛陀,或简称辟支迦佛、辟支等),指过去生曾经种下因缘,进而出生在无佛之世,因性好寂静,或行头陀,无师友教导,而以智慧独自悟道,通说为观察十二因缘,进而得到证悟而解脱生死、证果之人。所以亦称为“独觉”(新译)或“缘觉”(旧译)。

6、范成大(1126年6月26日-1193年10月1日),字至能(《宋史》等误作“致能”),一字幼元,早年自号此山居士,晚号石湖居士。汉族,平江府吴县(今江苏省苏州市)人。南宋名臣、文学家。

7、朱鉴成,字眉君,兴文人,系何绍基学生。同治甲子举人,官内阁中书。有《题凤馆诗集》。

8、张象翀,康熙三年进士、胶州知州。政治家、军事家吕大器之女婿。)

文献参考来源:明代嘉靖《洪雅县志》、清嘉庆《洪雅县志》、光绪《洪雅续志》等

来源:巴蜀新视界 作者:唐驳虎

评论 0

还没有添加任何评论,快去APP中抢沙发吧!